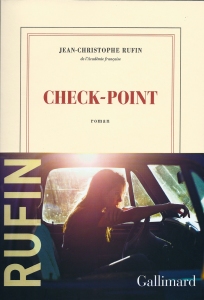

Check-point, de Jean-Christophe Rufin

Éditions Gallimard, 2015

Le dilemme de l’humanitaire

Excellent ! Ce roman est réussi, à tout point. Finement parachevé. Une lente cuisson qui a harmonisé tous les ingrédients pour aboutir à un plat aux saveurs et arômes subtilement prenants.

Thématique principale : la « cause humanitaire » et ses « militants » – les « humanitaires » comme on les appelle –, et la profonde difficulté de se cantonner dans une attitude de neutralité bienveillante.

Décor : la lande et la montagne de la Bosnie-Herzégovine dans l’ex-Yougoslavie, en 1995. Une association caritative lyonnaise a expédié un convoi de deux vieux camions transportant des vivres, des vêtements et des médicaments, destinés à cinq cents réfugiés qui se terrent dans l’usine thermique de la ville de Kakanj, en Bosnie centrale.

Personnages : Lionel, le jeune chef de mission, faux dur et fumeur journalier de joints, dont les prétentions seront dépassées par les événements ; Max, un jeune militaire de carrière, ex-Casque bleu en Bosnie, taciturne et énigmatique ; Alex, un jeune métis sociable, appelé du contingent de la Forpronu et compagnon d’armes de Marc ; Vauthier, le plus âgé du groupe (la quarantaine), petits yeux scrutateurs et comportement dissimulateur et vindicatif, et Maud, la benjamine (21 ans), une tanagra blonde aux yeux bleus, réservée et énergique, qui s’habille mochement pour que les mâles lui fichent la paix.

Figurants : des miliciens serbes, musulmans ou croates, des caïds de guerre de diverses factions, des Casques bleus, des volontaires du HCR, et des civils apeurés et avilis…

De cabines de camions en tentes de bivouac, et de check-point en check-point, tous improvisés et lugubres, roulant à travers un paysage hivernal gris noir, boueux, déchiqueté, enneigé, brillant de sang éclaboussé, ce roman bourlingueur (ici, équivalent de « road-novel ») emmène le lecteur à un rythme intense, moins cadencé par l’action au sens convenu du terme que par l’introspection, les conflits interrelationnels et une intrigue qui dévoile progressivement ses points de tension et de rupture, dans une randonnée psychologiquement et physiquement exténuante pour les cinq protagonistes « engagés » au service des victimes de la guerre.

Car la cargaison de ce convoi comprend également quelques caisses banalisées, dont le contenu détonne radicalement avec les objets habituels du catalogue de l’aide humanitaire.

Et, de surcroît, elles ont été déposées parmi les autres caisses à l’insu de trois des cinq membres du groupe. Et, des deux personnes au courant du chargement, seule l’une d’elles en connaît réellement la vraie nature.

Au fil du périple et des épreuves, Maud, « vierge par orgueil, par défi », finit par tomber amoureuse de Marc, dont la dureté des manières, la violence contenue, et surtout les tatouages agressifs des bras, le lui avaient rendu antipathique de prime abord.

Les circonstances les pousseront à fausser compagnie aux trois autres et à se diriger à bord du camion contenant la cargaison illicite vers une destination et pour un but qui n’étaient pas prévus au programme de l’association caritative.

À partir de là, changement de cap diamétral du récit : le convoi humanitaire bascule, devenant une chasse à l’homme où, pour des raisons d’ordre politique mais aussi de vengeance personnelle, des « humanitaires » se lancent aux trousses d’autres « humanitaires ».

Le dénouement coïncidera avec le changement des rapports de force sur le terrain, entraîné par l’entrée de l’Otan dans la guerre en Bosnie.

La problématique que J.-C. Rufin nous propose, et qui se reflète dans le récit par le comportement et le questionnement individuels des membres de l’association sur leur rôle et ses limites ainsi que sur la possibilité d’enfreindre ou non ceux-ci selon chaque situation humanitaire expérimentée sur le terrain, est, présentée quelque peu prosaïquement, la suivante : Donner des armes ou pas à ceux qui, au sein des populations agressées, assiégées, harcelées, sont déterminés à assumer leur propre défense ?

L’auteur avait déjà exposé ce dilemme dans son essai, Le Piège humanitaire (éd. Jean-Claude Lattès, 1986), en se demandant si l’on devrait « renoncer à protéger par tous les moyens internationalement disponibles les populations civiles » parce que, d’abord, l’aide ne ferait que prolonger la guerre dont elles sont victimes, et que, ensuite, toute protection « contribuerait à les exposer militairement », et enfin, qu’il s’agit aussi en n’intervenant pas de « donner une leçon aux gouvernements » qui ont contribué à générer le conflit.

Dans ce roman, Rufin répond clairement qu’il faut intervenir, qu’il faut donner des armes. Mais cette prise de position se traduit dans Check-point par des initiatives individuelles, comme si l’auteur suggérait que l’on pouvait et devait court-circuiter (à la manière d’un Rambo) le politique, sa hiérarchie, ses ordres, et ses raisons supra-humaines, et suivre notre cœur et notre conscience quand ils ne peuvent plus rester les bras croisés face à l’iniquité (nonobstant – ceci dit entre parenthèses – les dérives tragiques ou les manipulations en sous-main par le politique).

Bien évidemment, ceci est mon interprétation, laquelle ne prétendrait pas faire dire à l’auteur de Check-point ce qu’il n’aurait pas dit.

Par contre, ce qu’il dit, il l’exprime avec cette suavité particulière à ses descriptions nuancées, donnant la part belle au regard, mais où vient de temps en temps se faire entendre un son, qui en jaillit alors avec plus de résonance, et à ses dialogues sobres, où aucun mot n’est prononcé de plus que ceux dictés par les nécessités de la psychologie et de l’information.

En guise de conclusion, je vous laisse avec ces extraits choisis :

– Le camion roule dans la zone musulmane de la Bosnie. Marc et Maud gardent le silence. La jeune femme scrute le paysage :

« Malheureusement, il était défiguré par les constructions. Depuis deux semaines maintenant qu’ils avaient quitté l’Italie, le décor était tristement semblable. La nature pouvait être belle, dans les endroits où elle était intacte. Mais tout ce qu’avaient bâti les humains semblait marqué du sceau de la laideur. Jour après jour, c’était le même spectacle accablant : maisons en briques ou en parpaings, couvertes du même toit à quatre pentes, sempiternels check-points construits comme des taudis, trognes de brutes, variations infinies sur le thème toujours identique de la méfiance et de la saleté.

(…)

Marc jeta un coup d’œil vers elle et sourit.

– Tu trouves le temps long ?

– Non, ça va.

– Tu veux conduire ?

– Tout à l’heure.

– C’est ça qui est terrible dans ce pays. Il est moche.

Elle le regarda avec étonnement. Avait-il deviné ses pensées ou partageaient-ils les mêmes ?

– Ça doit être mieux l’été ?

– À peine. De toute façon, dans ces montagnes, le paysage est toujours triste.

Ils traversaient un village. Le bas des murs était taché par la boue grise et des charrettes à foin piquaient du nez dans les cours.

– Ici, la seule chose qui mette un peu de couleur dans le paysage, c’est le sang.

Maud scruta le visage de Marc avec effarement. Il était impassible et ne souriait pas. Comment pouvait-on dire une phrase pareille ? Et quel sens devait-elle lui donner ? Est-ce qu’il disait cela pour le déplorer ou était-ce là ce qui l’attirait dans ce pays ?

Le sang… Un temps, elle avait pensé devenir médecin et c’est l’idée du sang qui l’en avait dissuadée. Le sang lui faisait horreur. Et pourtant, n’était-ce pas le spectacle de l’horreur qu’elle aussi était venue chercher ? N’était-ce pas le sang qu’ils avaient tous en commun : les militaires, les victimes, les humanitaires ? Elle était profondément troublée. »

– « Lionel se moquait pas mal de savoir comment vivaient les gens qu’ils allaient secourir. La seule chose qui lui importait, comme aux autres, ceux qui travaillaient au siège devant leur ordinateur, c’était d’avoir trouvé des “bénéficiaires”. Grâce à eux, l’association allait pouvoir recevoir l’argent de l’Union européenne et la machine caritative continuerait de tourner. »

– « L’humanitaire, pour elle, c’était le docteur Schweitzer, saint Vincent de Paul, Raoul Follereau, des victimes implorantes et des gens courageux et désintéressés qui venaient les secourir. Elle se doutait bien que ces grands ancêtres avaient disparu et que leurs héritiers ne leur arrivaient pas à la cheville. »

– « Je n’ai jamais voulu croire en un dieu. Pourtant, j’avais l’embarras du choix. Ma mère était musulmane, mon père protestant, et, à l’école, on nous emmenait à la messe catholique. Un dieu, pour y croire, il faut qu’il soit universel. Tous ceux qu’on nous proposait étaient des dieux limités qui n’étendaient pas leur influence au-delà de leurs fidèles. La seule chose qu’ils avaient tous en commun, c’était le mal. C’est la seule croyance universelle. »

– « Et elle était là, blessée, trahie, naufragée. Elle hurla. Le long cri qu’elle poussa, d’abord très aigu puis mourant dans les graves, la soulagea. Elle recommença mais ce n’était déjà plus naturel. Elle avait repris conscience d’elle-même. La volonté lui revenait, sinon la force. Elle ne se laisserait pas faire.

Peu après, Marc réapparut. Ce n’était d’abord qu’une ombre dans l’ombre blanche de la neige qui tourbillonnait. »

– « Ils avaient dépassé la limite des forêts et devant eux le paysage ondulait à perte de vue. Il descendait en pente douce jusqu’à une vallée invisible puis, tout à coup, butait contre la barrière lointaine des montagnes enneigées.

– C’est même pour ça que j’ai quitté l’armée.

– Parce que tu ne supportais pas les massacres ?

– Parce que je ne supportais pas qu’on assiste à ça sans rien faire.

Elle était étonnée. Pas un instant, elle n’avait pensé qu’il y avait quelque chose à faire pour empêcher l’horreur. Tout au plus pouvait-on tenter ensuite de secourir les victimes. La pensée humanitaire la conditionnait plus qu’elle ne l’aurait cru. Marc lui révélait une autre possibilité, à laquelle elle s’interdisait jusque-là de penser.

– Et qu’est-ce que tu voudrais faire ?

Il s’anima.

– Tu les as vus ? Tu as vu les gars de l’ONU, avec leurs mitraillettes et leurs blindés, à ramasser les cadavres, à jouer les nurses ou les fossoyeurs ? J’ai fait ça un moment, moi aussi. Et puis, j’en ai eu assez.

(…)

Elle aimait l’idée qu’à un moment, les choses prennent une direction, un sens. Qu’il ait tort ou qu’il ait raison, Marc choisissait un camp. Il rejetait l’impuissance et la résignation. C’est la seule chose qu’elle retenait de ses paroles. »

© Johnny Karlitch, 52 romans par an, semaine 29 : lundi 18 au dimanche 24 mai 2015.