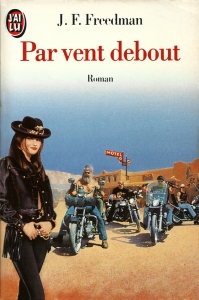

Par vent debout, de J. F. Freedman

(Against the Wind – traduit de l’américain par Jean Clem)

Éditions J’ai lu, 1994

« Pour une fois, rien qu’une fois, faire les choses correctement »

Will Alexander est avocat. Un redoutable grand avocat de la défense.

Will Alexander n’est pas bien dans sa peau. Donc, il boit.

Qu’est-ce qui le perturbe au point de rechercher l’oubli dans l’évasion éthylique ?

Un premier divorce qui a laissé en rade un beau projet de relation père-fille, fillette celle-ci et écartelée entre maman et papa ?

Un second, où l’ex-reine de cœur s’est transformée en sorcière avide de sous ?

Pourtant, dans sa profession, il s’en sort brillamment en tirant la plupart du temps un joker gagnant de sa sombre cape de justicier sans peur ni reproche.

Alors, quel conflit intime tarabuste-t-il Will Alexander ?

Parce que ce conflit méconnu lui a coûté, primo, de voir pour cause d’ébriété réitérée et de chasse aux jupons bariolés son nom barré du bureau d’avocat, dont l’enseigne portait haut son nom, et secundo, de se retrouver contraint pour sauver la mise de sa vie d’accepter de sauver celle de quatre totalement sinistres bikers accusés de meurtre.

Peut-être trouverions-nous un élément de réponse ici : « Je plane, explosé au-delà de toutes limites, assis dans une sorte de sauna, une cabane plantée à l’est de Taos en compagnie d’un vieil ami indien, Tomas Lost Ponies, le célèbre shaman Pueblo. C’est un homme qui ne cesse de sourire et de rire alors que lui et son peuple sont écrasés depuis aussi loin que remonte sa mémoire, ce qui dans son cas représente soixante-dix-sept ans, bien qu’il ne paraisse guère plus âgé que moi, peut-être même pas du tout. D’un point de vue strictement légal, je ne devrais pas me trouver là : ceux qui ne sont pas membres de la Native American Church, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas au moins un huitième de sang indien, n’ont pas le droit de participer à ces rituels et encore moins celui de prendre du peyotl, qui n’est pour la justice ignorante et brutale des Américains d’origine anglo-saxonne qu’une drogue hallucinogène comme une autre, donc intrinsèquement mauvaise et dangereuse. Je devrais naturellement, en tant qu’officier de justice, être très au fait de ce qui est légal et de ce qui ne l’est pas. Mais je suis un invité ici, il serait de mauvais aloi de refuser l’hospitalité de mon hôte. Puis je sais, en me drapant de nouveau dans la robe noire de ma profession d’avocat, que si la justice est sévère, c’est aussi une maîtresse compréhensive et capable de compassion (au moins dans les manuels de droit de première année), et que les lois sont une mosaïque d’événements incertains, confus, de sorte que le dossier d’aujourd’hui, Martin contre Dugenou, sera demain celui de Dubois contre l’Éducation nationale.

Je suis, donc je plane. Et si une chose aussi bonne est illégale, va te faire… »

Le ton est donné, ironique, humoristique, perspicace, caustique, et J. F. Freedman le maintient tout au long d’un récit qui alterne de palpitantes joutes entre plaidoirie et réquisitoire dans le ring du prétoire avec des échanges désabusés comme des directs d’ancienne affection et des étreintes de nouveaux étrangers dans le no man’s land relationnel d’un couple divorcé.

Une autre ligne narrative, antérieure à la ligne principale, intervient par intermittence (elle se distingue par sa typographie en italique). Avec ce procédé qui passe outre au point de vue monopolisé par le personnage principal, le romancier nous révèle des actions et des situations que les personnages impliqués pourraient rapporter fidèlement ou avec des omissions et des remaniements, intentionnels ou non.

Cependant, même ce point de vue parallèle qui fonctionne comme une sorte de flash-back de la narration, n’est pas omniscient : des faits et pensées auraient pu lui échapper.

D’où, relativement au procès en cours où la vie des quatre bikers et l’espérance de vie professionnelle de leur avocat sont mises sur la sellette, un suspense habilement entretenu entre ce que la narration dit et montre et ce qu’elle omet de faire entraîne le lecteur qui sourit de contentement face à la solidité de structure de l’intrigue et qui s’intéresse fortement aux enjeux éthiques qui motivent, accablent et encouragent ce héros à la dégaine désenchantée et néanmoins convaincu de la nécessité de ne pas se désister des principes personnels fondamentaux.

« J’assène mon poing avec une telle violence sur la table que je les fais tous sursauter.

– Tout ce que je demande c’est la vérité, hurlé-je. La vérité simple, brut de décoffrage. Avec ça, je vous défendrai même si vous êtes coupables, à fond. Mais là, je ne peux pas.

– On vous l’a dite, la vérité.

Loup Solitaire (chef de la bande des bikers) me fixe.

– Mon cul. (Je referme leur dossier.) Adressez-vous à quelqu’un d’autre. Je ne supporte pas qu’on me mente.

– On vous a dit la vérité, répète-t-il, le regard de plus en plus fixé sur moi. On vous a dit la putain de vérité !

Nous sommes tous les deux debout désormais et nous nous hurlons à la figure.

– Vous êtes des sacs à merde de menteurs, tous tant que vous êtes !

– C’est la vérité ! hurle-t-il en retour, tout aussi enragé. On sait pas de quoi vous parlez, bordel !

(…)

La vérité, c’est que je ne peux pas lâcher. Si la situation ne tanguait pas au cabinet (d’avocats), si Patricia (sa première femme) ne m’avait pas lancé sa bombe en pleine figure, si je n’étais pas sur le point de conclure avec Holly (la seconde), et si tout ce qui semble s’être ligué contre moi pour me détruire n’existait pas, je le ferais peut-être. Mais ces quatre-là sont tout ce qui me reste maintenant. Leur affaire va me soutenir financièrement (c’est dégueulasse et ça a l’air injuste comme idée, mais c’est comme ça), et va me donner le temps de voir venir. Tout au fond de moi, je sais qu’avec Andy et Fred (les associés qui l’ont laissé tomber) ce ne sera jamais plus comme avant. Même si je ne les avais pas envoyé balader dans un accès de colère infantile et borné de suffisance, les ponts auraient été coupés de toute façon dès ce qu’ils ont fait. Il va falloir que je recommence de zéro. Ce n’est certainement pas la pire chose du monde compte tenu de mon excellente réputation d’avocat pénal, mais ça fait peur tout de même.

De plus, je n’aime pas abandonner mes clients. Je ne l’ai jamais fait, même lorsque j’avais les meilleures raisons de le faire, les deux ou trois fois où ils me mentaient au nez. Je crois toujours que “tout accusé a droit à la meilleure défense”, quelle que soit l’opinion de la société à son égard. Et puis j’apprécie ce genre d’affaire : j’aime les clients comme eux, les marginaux qui vivent dangereusement, qui représentent tant de choses que nous abominons, qui nous effraient, qui nous incitent à fuir pour nous mettre à l’abri. Je me mets à l’abri tout autant que le voisin ; aussi, quand l’occasion m’est offerte de bondir sur mes petites jambes et de hurler un peu, je fonce. C’est libérateur.

Et il est possible qu’ils disent la vérité. Cela s’est déjà vu aussi. »

La vérité, c’est que certains haut placés, et visant encore plus haut, ont décidé qu’elle ne serait jamais révélée. C’est son opposé qui est affirmé et toute l’opinion publique suit les allégations répandues à l’encontre d’individus effrayants, et la justice a en quelque sorte déjà signé la condamnation à mort des bikers.

Et une fois que Will Alexander sera intimement convaincu de l’innocence de ses quatre clients, ce sera la rage d’écraser des pourris qui le lancera dans une enquête pleine de rebondissements et faisant apparaître de nouveaux personnages, chacun plus extravagant que l’autre. Non, on ne s’ennuie nullement avec ce thriller juridico-policier.

Moi, j’ai été emballé et carrément épaté. Les bons romanciers qui ne se la pètent pas dans l’auto-frime et dans la moi-j’t’invente-un-nouveau-langage-d’élite-intello, je les aime fort. A. Dumas, nous te saluons.

Johnny Karlitch, 52 romans par an, semaine 22 (An 2) : semaine du lundi 30 mai au dimanche 5 juin 2016.

Extrait

« Mais il existe parmi nous des millions de gens qui ne se considèrent pas comme membres de la communauté de base ? Même si, en termes strictement économiques, ils parviennent à accéder au niveau des classes moyennes, ils continuent à se sentir étrangers, à part. Et quand on n’appartient pas au groupe, pourquoi devrait-on obéir à ses lois ? Je pense que la plupart de ces personnes estiment n’avoir jamais eu le moindre choix, telles ces familles qui vivent d’aides diverses depuis quatre générations sans avoir jamais connu autre chose. Mais d’autres, comme les bikers, choisissent bel et bien d’être à part, en dehors. Et cela fait quelques jours, depuis leur inculpation, que je me demande pourquoi.

Je pose la question à Gene.

– Pourquoi en est-il ainsi ?

– Parce que dans cette société, m’explique-t-il soudain sans distance, il faut qu’il y ait des perdants. Je veux dire, cette idée de gagnants, hein, le truc américain, gagner, les gagnants… Eh bien, pour qu’il y ait des gagnants, pour que le système marche, il faut également des perdants, d’accord ? Et pour le pékin moyen, à qui on a bourré le crâne toute sa vie en lui disant que si tu fais ça et ça tu feras partie des gagnants, les gens comme nous, pour qui tout ça n’est qu’un gros tas de conneries et qui le disent bien haut et bien fort, les gens comme nous ce sont des perdants pour eux, d’accord ? Et les gagnants doivent toujours être du bon côté du manche, d’accord ? Donc, les gens comme nous, considérés d’avance comme les perdants, on aura l’autre côté, le mauvais.

– Vous reconnaissez dons être des perdants, dis-je.

– Des clous ! (Il finit sa première nouvelle bière, vide la moitié de la seconde en une seule gorgée.) C’est vous qui voyez en nous des perdants. Nous, nous nous considérons comme les plus grands gagnants de tous les temps. »